まんのう町災害ボランティア活動連絡会が発足しました!

2025年9月1日(防災の日)、「まんのう町災害ボランティア活動連絡会」が発足しました。

この連絡会は、災害時に地域内で互いに助け合える体制を平時から築くことを目的としており、将来発生が懸念されている南海トラフ地震のような大規模災害に備える取り組みの一環です。

災害時、社協は町の要請を受けて災害ボランティアセンターを設置・運営しますが、その運営には多くの人手と連携が必要です。

特に南海トラフ地震などの大規模災害時には、外部からの支援がすぐには期待できない可能性があります。だからこそ、地域の中での支え合いと、平時からのつながりづくりが不可欠です。

今回の設立にあたっては、災害ボランティアセンターの運営に関わる可能性の高い団体にお声がけし、10団体(社協を含む)が参加。顔の見える関係づくりをスタートさせました。

この基盤をもとに、今後さらに協力の輪を広げながら、災害に強い地域づくりを進めていく予定です。

令和7年度第1回まんのう町災害ボランティア活動連絡会開催

9月12日(金)には、発足後初となる「まんのう町災害ボランティア活動連絡会」が開催されました。

はじめに、連絡会の設置背景や目的、今後の活動方針などについて事務局より趣旨説明を行い、続いて、参加団体による自己紹介が行われました。

団体名・氏名に加え、普段の活動内容や連絡会への期待が共有され、団体間の相互理解が深まりました。

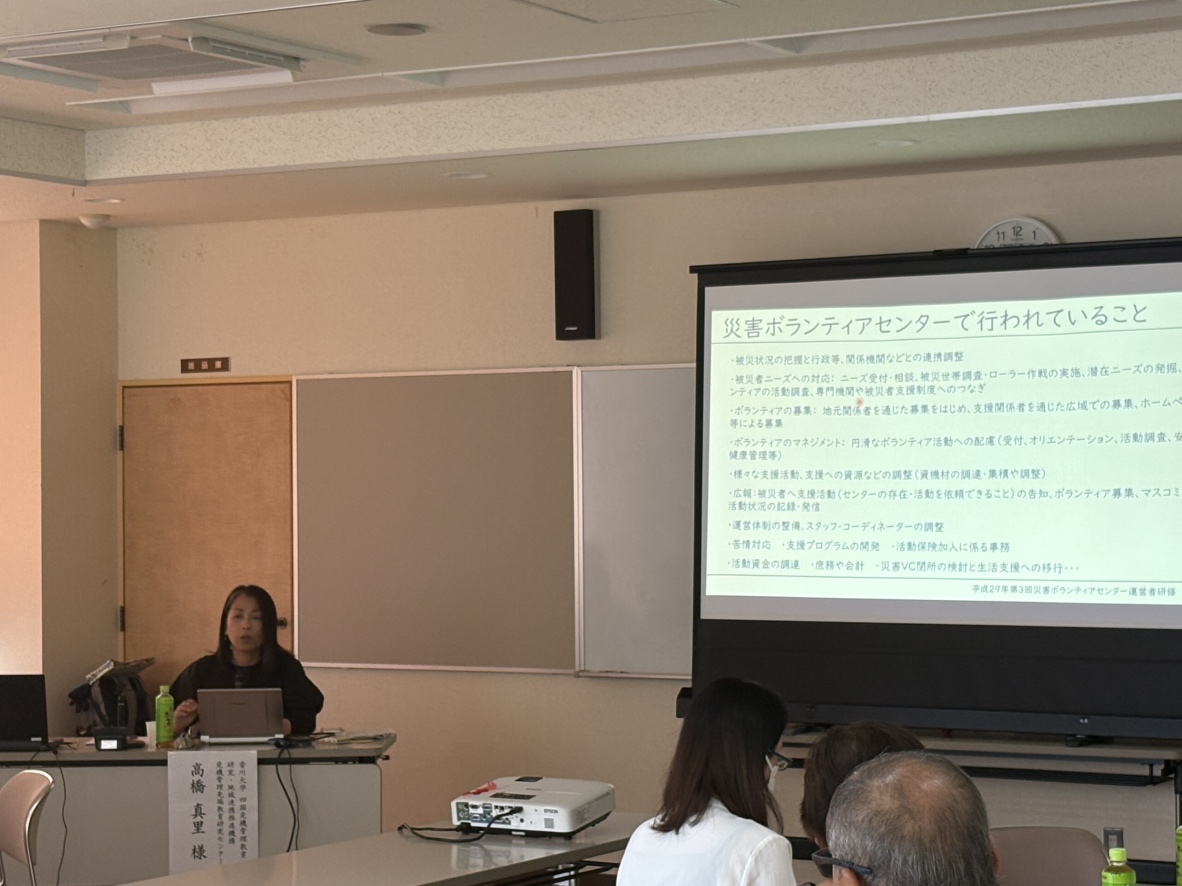

その後、香川大学の高橋真里氏を講師に迎え、「災害ボランティアセンターの役割と地域連携について」をテーマとした講義が行われました。

災害ボランティアの歴史や基本理念に加え、支援活動において求められる「創造力」と「想像力」、そして「被災者中心」「地元主体」「協働」という3つの基本原則についても学び、参加者一人ひとりが災害時の支援に対する理解を深める機会となりました。

災害ボランティアセンターの実際の運営の流れや、支援のあり方も具体的に理解でき、有意義な内容でした。

|

|

講義の後には、参加団体によるグループワークを実施しました。

まず、「各団体の災害対応と平時の課題について」というテーマで意見交換を行いました。

多くの団体で共通して挙げられたのは、「災害時にすぐ動ける人材の確保が難しいこと」や「支援経験者が少ないことへの不安」といった人材面での課題です。

また、「香川県は災害が少ない」「まんのう町は大丈夫」といった地域に根付いた意識が、備えを進めるうえでの障壁になっているという声もあり、日常的なつながりと継続的な準備の必要性が共有されました。

続いて、「各団体の持つ資源や特性を災害時にどう活かすか」をテーマにした話し合いでは、介護福祉士や社会福祉士といった専門職の人材、地域に根ざした人的ネットワーク、備蓄物資、地理的な知識など、各団体が持つ強みが再確認されました。

これらの資源をどのように連携・共有し、災害時の支援活動に活かしていくかについては、今後も継続的に協議していく方針です。

|

|

今回の会議は、災害支援に向けた連携の重要性を再確認するとともに、地域の中で「顔の見える関係」を築く大きな一歩となりました。

今後も定期的な情報交換と意見共有を重ねながら、地域の実情に即した災害対応体制を整えていきたいと考えています。